Плевритом называют воспалительные явления, возникающие в поверхностном слое специфических тканей, окружающих каждое лёгкое. Эластичные свойства покровных тканей плевральной полости легких, позволяют им регулярно соприкасаться с внутренней поверхностью грудной полости, не вызывая болезненных ощущений.Это происходит во время максимального заполнения тканей легких воздухом на вдохе, и воздействии грудной клетки на легкие, при выдохе. В здоровом состоянии у человека, в плевральных полостях, обязательно присутствует примерно 25 миллилитров серозной жидкости.

Это количество позволяет поддерживать на минимальном уровне трение, возникающее при соприкосновении оболочек плевры.

Появление воспаления плевральных тканей, происходит, как развитие осложнений заболевания, которое существовало ранее. Появление новых симптомов, свидетельствующих о начале прогрессирующего воспаления плевральной полости, значительно усложняет состояние уже существующего заболевания. В таких случаях, возникает необходимость в срочном порядке скорректировать процесс лечения.

Классификация заболеваний плевральных тканей

Воспалительным изменениям могут подвергаться:

- Париетальный, или наружный слой тканей плевры, покрывающий внутреннюю поверхность грудной клетки

- Висцеральный, или внутренний слой плевры, покрывающий ткани лёгких.

По источнику возникновения воспалительных изменений тканей плевры выделяют:

- Изменения плевры, происходящие в результате воздействия патогенных микроорганизмов;

- Воспаления плевральных тканей, не инфекционного характера, называемые асептическими.

Инфекционный плеврит, развивающийся от проникновения представителей патогенной микрофлоры, классифицируется по названию возбудителя его вызвавшего:

- Стафилококковый,

- Пневмококковый,

- Туберкулезный,

- Кокцидиоидозный,

- Эхинококковый.

Симптомы асептического плеврита появляются как осложнения уже существующего тяжелого заболевания:

- При очередном обострении ревматоидного заболевания,

- Злокачественного новообразования тканей плевры,

- После травматических повреждений полости грудной клетки.

При появлении характерных изменений в тканях плевральных оболочек различают:

- Сухой, с явлениями фибринозного воспаления, плеврит.

- Выпотной или экссудативный плеврит. Вызывающий скопление в плевральных полостях легких значительного количества жидкости.

Экссудативный плеврит, в зависимости от свойств жидкого содержимого, разделяться на:

- Серозный, представляющий собой скопление тканевой жидкости, присутствующей в различных органах;

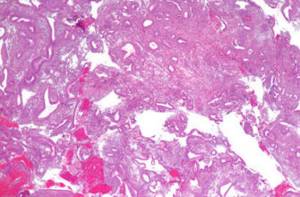

- Серозно-фибринозный. Особенностью этого экссудата является появление в тканевой жидкости фибриногена, присутствующего в жидкой части компонентов крови, и преобразование его в сгустки фибрина в местах воспаления плевральной оболочки легких. Этот процесс обратимый и образовавшийся фибрин, может распадаться, в результате усиления фибринолитических процессов в месте его возникновения.

- Гнойный. В его составе присутствует большое количество лейкоцитов крови, погибших в процессе уничтожения чужеродных микроорганизмов в местах воспаления.

- Геморрагический. Появляется при возникновении воспаления, при котором происходит нарушения целостности стенок капилляров. В результате, которого, в плевральную полость, попадают эритроциты крови, придавая скоплению жидкости специфическую окраску.

В зависимости от размера площади распространения воспаления в полости плевры различают:

- Диффузный, или тотальный, плеврит;

- Ограниченный, по медицинской терминологии, осумкованный, плеврит.

Возникающие ограниченные плевриты, по месту расположения очага воспаления делят на:

- Верхушечные (апикальные),

- Пристеночные (паракостальные),

- Костодиафрагмальные,

- Диафрагмальные (базальные),

- Парамедиастинальные,

- Междолевые (интерлобарные)

Легкие являются парным органом дыхательной системы, поэтому часто используется классификация по степени их вовлеченности в процесс заболевания:

- Односторонний плеврит, когда процесс воспаления ограничивается плевральными тканями только правого или левого легкого.

- Двустороннее воспаление плевральной оболочки. Заболевание распространяется на оба легких.

Плеврит, основные симптомы

Большая часть заболевших не обращают особого внимания на возникновение признаков развития плеврита, принимая их за начало простого простудного заболевания и самостоятельно, используя средства народной медицины, приступает к лечению. Плеврит легких всегда развивается последовательно и первой стадией этого заболевания будет возникновение сухого или фибринозного плеврита. В зависимости от состояния защитных сил организма, этот этап может длиться от 1 до 3 недель, а затем, если организм не справляется с болезнью, переходит в более тяжелую или хроническую стадию заболевания.

Признаки появления плеврита легких:

- Возникновение болевых ощущений, как от внезапного укола иглой, при кашле, при наклонах туловища;

- При попытке сделать максимальный вдох, возникает сухой кашель;

- Температура тела держится на уровне субфебрильной, иногда кратковременно повышаясь до 38ºС;

- Человек быстро устает, даже от простых видов деятельности, отдых не восстанавливает работоспособности.

Сухой плеврит, различных мест локализации, характеризуется появлением специфических болевых ощущений:

- При развитии пристеночной формы воспаления плевры, усиление болевых симптомов происходит при возникновении кашля.

- При диафрагмальном расположении очага воспаления болезненные ощущения отмечаются в верхней части живота при напряжении мышц брюшного пресса.

- Плеврит, верхушечной части легких, может вызывать боли возникающие в плече и области лопаток.

Симптомы появления значительного объема жидкости в плевральной полости. Иногда заболевание развивается без появления явных признаков протекания фиброзного плеврита. В таких случаях, у человек на фоне удовлетворительного состояния, внезапно появляются признаки, свидетельствующие о возникновении тяжелого расстройства здоровья:

- Беспокоят интенсивные боли в грудной клетке.

- Болевые ощущения усиливаются при глубоком дыхании, во время кашля, движениях.

- Усиливающаяся дыхательная недостаточность заявляет о себе появлением симптомов недостаточного поступления кислорода к видимым участкам кожных покровов, наблюдается синеватой оттенок слизистых оболочек,

- В этом состоянии свойственно увеличение частоты сокращений сердца.

- Резкие скачки значений температуры тела, доходящие до 38ºС;

- Больные могут спокойно лежать, только в определенной позе, воздерживаясь от движений причиняющих боль.

Симптомы развития гнойного процесса плевральной оболочки грудной клетки.

Осложнения, в виде гнойного плеврита, возникают нечасто, но это одна из форм заболевания, положительный исход которой, современная медицина гарантировать не может.

Это тяжелое заболевание может развиваться при проникновении в плевральную полость патогенных микроорганизмов, как осложнение заболевания пневмонией, так и при попадании гнойного содержимого, абсцесса легкого, в полость грудной клетки.

Признаки сформировавшегося гнойного плеврита:

- Одышка и невозможность вдохнуть полной грудью;

- Болевые ощущения в грудной клетке

- Кашель сначала сухой и редкий, затем усиливается, появляется гнойная мокрота;

- Температура повышается до 40ºС,

Инструментальная диагностика заболевания

Самый доступный и действенный метод выявления плевральной патологии – это рентгенологическое исследование. Рентгеновский снимок грудной клетки, дает возможность, обнаружить признаки воспаления, место появления жидкости в плевральной полости и ее количественный объем. Этот метод позволяет исключить другие заболевания со сходными симптомами, такие как туберкулёзные заболевания дыхательной системы или воспаления лёгких.

Лечение плеврита

Для успешного лечения плеврита следует устранить источник появления воспаления. Не осложненную форму заболевания, у взрослых, лечат в амбулаторных условиях. При возникновении признаков, появления значительного количества жидкости в плевральной полости, больные нуждаются в наблюдении и лечении в условиях хирургического отделения стационаров.

Удаление жидкого содержимого из плевральной полости производится в случаях: когда близко расположенные органы, начинают испытывать негативное воздействие такого количества экссудата. Это могут сделать при нарастающей угрозе развития патогенной микрофлоры в появившейся жидкости.

Физиотерапевтические процедуры, при этом заболевании, начинают проводить, когда удается справиться с развивающимся заболеванием и нужно помочь организму самостоятельно устранить лишнее количество жидкости, без угрозы появления плевральных спаек.

Осложнения, возникающие при плеврите

Не вылеченные вовремя заболевания плевры могут вызвать стойкие расстройства здоровья, для устранения последствий которых потребуется сложные методы лечения и длительная реабилитация:

- Это выражается в появлении обширных спаечных и рубцовых изменений в плевральных полостях. Что приводит к затруднениям в движении значительных участков легкого, вызывая уменьшение объема вдыхаемого воздуха, что сказывается на снабжении кислородом всех остальных органов.

- Возникновение больших скоплений гноя, может привести к появлению бронхоплевральных свищей, лечение которых всегда было сложным.

Профилактика

Самой лучшей профилактикой появления плевритов являются действии направленные на поддержание собственного здоровья:

- Не допускать ухудшения протекания сезонных респираторных инфекций, продолжая, трудится в период острого развития заболевания;

- Пересмотреть свое отношение к курению табака. Эта вредная привычка часто осложняет течение всех заболеваний легких.

- Выделить время для занятий, поддерживающих вашу физическую форму;

- Хотя бы периодически полноценно отдыхать на свежем воздухе, в парковых зонах городов или во время поездок на природу за город.

Внимание к сохранению своего здоровья, выполнение всех рекомендаций доктора, позволят не только избежать тяжелого заболевания, но и предотвратить многие нежелательные последствия этой болезни.

Заключение

Плеврит одно из немногих заболеваний которое возникает в результате целого ряда поступков, которые совершают, зная о своей болезни, но думая, что на этот раз все обойдется.

Современный темп жизни, требования работодателей приводят к тому, что мы заботу о своем здоровье оставляем на потом. Наш организм устроен, так что если не мешать ему, то он самостоятельно одолеет большинство заболеваний.

А еще лучше, если ему помочь справится с болезнью.

Плеврит

Плевриты – это общее название для заболеваний, при которых происходит воспаление серозной оболочки вокруг лёгких – плевры.

Недуг обычно развивается на фоне уже существующих болезней и может сопровождаться образованием выпота на поверхности оболочки (экссудативный плеврит) или фибрина (сухой плеврит).

Эта проблема считается одной из самых частых лёгочных патологий (300–320 случаев на 100 тысяч населения), а прогноз при лечении целиком зависит от тяжести первичного заболевания и стадии воспаления.

Описание заболевания

Что такое плевра? Это двухслойная серозная оболочка вокруг лёгких, состоящая из двух так называемых листков – внутреннего висцерального и наружного париетального.

Висцеральная плевра непосредственно застилает лёгкое, его сосуды, нервы и бронхи и отделяет органы друг от друга.

Париетальная оболочка покрывает внутренние стенки грудной полости и отвечает за то, чтобы при дыхании между листками лёгкого не возникало трения.

В здоровом состоянии между двумя плевральными слоями есть небольшое пространство, наполненное серозной жидкостью – не более 25 мл. Жидкость появляется в результате фильтрации плазмы крови через сосуды в верхней лёгочной части. Под действием каких-либо инфекций, тяжёлых заболеваний или травм она стремительно накапливается в плевральной полости, и в результате развивается плеврит лёгких.

Если сосуды работают нормально, лишняя жидкость всасывается назад, и на листках плевры оседает белок фибрин. В этом случае говорят о сухом, или фибринозном плеврите. Если сосуды не справляются со своей функцией, в полости формируется выпот (кровь, лимфа, гной) – так называемый выпотной, или экссудативный плеврит. Нередко у человека сухой плеврит впоследствии переходит в выпотной.

Вторичные плевриты диагностируются у 5–10% пациентов терапевтических отделений. Считается, что этой патологии одинаково подвержены и мужчины, и женщины, но статистика чаще отмечает поражение плевры у взрослых и пожилых мужчин.

Причины

Плевриты очень редко возникают как самостоятельный недуг, обычно они фиксируются на фоне других патологий инфекционной и неинфекционной природы. В соответствии с этим все разновидности болезни (и фибринозные плевриты, и выпотные) по причинам появления делят на 2 крупные группы.

Инфекционные причины

Инфекционное поражение плевры чаще всего служит причиной воспаления и формирования гнойного экссудата между плевральными листками. Возбудитель попадает внутрь несколькими путями: в результате непосредственного контакта с очагом инфекции (обычно в лёгком), через лимфу или кровь, а также из-за прямого контакта со средой (травмы, проникающие ранения, неудачные операции).

Причины инфекционных заболеваний плевры – это:

- Туберкулёзная палочка (туберкулёзный плеврит диагностируют у 20% пациентов);

- Бактерии (стафилококки, пневмококки и др.);

- Простейшие и паразиты (амёбы, эхинококки);

- Грибковые поражения (кандидоз, бластомикоз);

- Сифилис, бруцеллез, тиф и др.;

- Заражения после травм и проникающих ранений.

Туберкулёзная палочка

Неинфекционные причины

Плевриты неинфекционного характера могут возникать из-за системных заболеваний, хронических патологий, опухолей и др. Самые популярные причины таких недугов – это:

- Злокачественные образования в плевре или метастазы из других органов;

- Патологии соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, васкулиты и др.);

- Инфаркт миокарда и лёгочная эмболия (инфаркт лёгкого);

- Хроническая почечная недостаточность;

- Другие заболевания (панкреатит, лейкоз, геморрагический диатез и т. д.).

При формировании опухоли повреждается плевра и увеличивается образование выпота. В итоге начинают развиваться плевриты выпотные.

После лёгочной эмболии воспаление перекидывается на плевральную оболочку, при инфаркте миокарда недуг формируется на фоне ослабленного иммунитета. При системных патологиях (васкулиты, волчанка) плевриты развиваются из-за поражения сосудов; почечная недостаточность становится причиной воздействия на серозную оболочку уремических токсинов.

Разновидности

Современной медицине известны плевриты разнообразных видов и форм, и существует несколько классификаций этой патологии. Но в российской практике традиционно используют классификационную схему профессора Н.В Путова. В соответствии с ней различают следующие разновидности плевральных патологий.

По этиологии:

- Инфекционные (стафилококковый, туберкулёзный плеврит и др.);

- Неинфекционные (с указанием болезни, ставшей причиной);

- Неясной этиологии (идиопатические).

По наличию выпота и его характеру:

- Экссудативный плеврит (с серозным экссудатом, серозно-фибринозным, холестериновым, гнилостным и др., а также гнойный плеврит);

- Сухой плеврит (в том числе адгезивный плеврит, при котором фиксируются спайки между плевральными листками).

По течению воспаления:

- Острые плевриты;

- Подострые;

- Хронические.

По локализации выпота (степени поражения плевры):

- Диффузный (тотальное воспаление);

- Осумкованный плеврит, или отграниченный (диафрагмальный, пристеночный, междолевой и т. д.).

Также различают виды заболевания по масштабу распространения: одностороннее (лево- и правостороннее) или двустороннее воспаление плевральной оболочки.

Симптоматика

Традиционно воспаление серозной оболочки у взрослых и детей начинается с развития фибринозного плеврита.

Обычно такая форма заболевания длится 7–20 дней, а затем, если не наступило выздоровление, перерастает в выпотную или хроническую.

Запущенные формы плеврального воспаления могут также вызвать опасные последствия – резкое снижение иммунитета, спайки плевры, эмпиему (большое скопление гноя), поражение почек и даже летальный исход.

Одна из самых опасных форм, которая чаще всего провоцирует осложнения, — осумкованный выпотной плеврит, переходная стадия между острым и хроническим воспалением.

Симптомы сухого (фибринозного) воспаления

При сухом плеврите недуг начинается остро и внезапно. Первые симптомы плеврита – это:

- Резкие боли в груди (на той стороне, где развивается воспаление);

- При кашле, чихании и наклоне туловища болевые ощущения возрастают;

- На сильном вдохе может начаться сухой кашель;

- Температура при фибринозном плеврите нормальная, если увеличивается, то не выше 38–38,5ºС;

- Появляются слабость, недомогание, приступы головной боли.

- Пациента мучают ломота в суставах, непостоянные мышечные боли.

Один из основных диагностических симптомов фибринозного плеврита – аускультативные (шумовые) признаки. При прослушивании заметен шум трения плевральных листков друг о друга (за счёт фибринозных отложений) или хрипы.

Сухой плеврит разных видов имеет свои специфические проявления. Чаще всего диагностируется пристеночная форма воспаления, основные симптомы – боли в груди, при кашле и чихании всегда усиливаются.

При диафрагмальном воспалении боль может отдавать в плечо, переднюю часть брюшины; чувствуется дискомфорт при глотании и икоте. Верхушечный сухой плеврит можно распознать по боли в плечах и лопатках, а также в руке, по ходу нервных окончаний. Сухой плеврит в такой форме обычно развивается при туберкулёзе и способен впоследствии перейти в осумкованный плеврит.

Симптомы выпотного (экссудативного) воспаления

В отличие от сухой формы заболевания симптомы выпотного воспаления плевры практически одинаковы при различных видах и локализации выпотной жидкости. Обычно экссудативный плеврит начинается с фибринозной стадии, но вскоре болезненность и дискомфорт в грудной клетке сглаживаются из-за того, что висцеральный и париетальный листки разъединяются жидкостью и перестают соприкасаться.

Иногда такая форма недуга развивается без традиционной сухой стадии. В такой ситуации пациент несколько дней не чувствует никакого дискомфорта в груди, и лишь затем появляются характерные признаки: лихорадка, слабость, тяжесть в груди, одышка и др.

Основные внешние проявления плеврита экссудативного – это:

- Лихорадка (температура доходит до 39–40ºС);

- Одышка, частое и поверхностное дыхание;

- Лицо и шея отекают, окрашиваются в синий цвет, набухают вены на шее;

- Грудная клетка в месте поражения увеличивается, межрёберные промежутки могут выпирать или сглаживаться;

- Нижняя складка кожи на больной стороне груди заметно отекает;

- Больные лежат на здоровом боку, избегая лишних движений;

- В отдельных случаях – кровохаркание.

Симптомы гнойного воспаления

Гнойный плеврит встречается довольно редко, но является одной из самых тяжёлых форм этого недуга, которая влечёт за собой серьёзные последствия. Половина всех осложнений такого воспаления заканчивается летальным исходом. Особенно опасно это заболевание для маленьких детей на первом году жизни и пожилых больных. Развивается гнойная разновидность обычно на фоне пневмонии или абсцесса лёгкого.

Симптомы этой патологии различаются в зависимости от возраста: у юных пациентов болезнь может маскироваться под пупочный сепсис, стафилококковую пневмонию и др. У детей постарше признаки гнойного воспаления плевры те же, что и у взрослых.

Распознать гнойный плеврит можно по таким признакам:

- Колющая боль в груди, которая затихает по мере наполнения плевральной полости гноем;

- Тяжесть и резь в боку;

- Одышка и невозможность вдохнуть полной грудью;

- Кашель сначала сухой и редкий, затем усиливается, появляется гнойная мокрота;

- Температура подскакивает до 39–40ºС, пульс – 120–130 ударов в минуту.

Если болезнь развивается на почве лёгочного абсцесса, то прорыв абсцесса начинается с затяжного мучительного кашля, который завершается резким и сильным болевым приступом в боку. Из-за интоксикации кожа бледнеет, покрывается холодным потом, кровяное давление падает, пациент не может полноценно дышать. Нарастает одышка.

Симптомы туберкулёзного воспаления

Туберкулёзный плеврит – самая частая патология среди всех экссудативных форм. При туберкулёзе органов дыхания плевральное воспаление чаще диагностируют у детей и молодых лиц.

В клинической практике три основные формы плеврита туберкулёзного:

- Аллергический туберкулёзный плеврит;

- Перифокальное воспаление плевры;

- Туберкулёз плевры.

Аллергическая стадия начинается с резкого повышения температуры до 38ºС и выше, наблюдаются тахикардия, одышка, боли в боку. Как только плевральная полость наполняется выпотом, эти симптомы исчезают.

Перифокальный туберкулёзный плеврит обычно возникает на фоне уже существующего туберкулеза легких и протекает длительно, с периодами ремиссии и обострения. Симптомы сухой формы туберкулёзного плеврита сглажены: боли в груди, шумы от трения плевры. При выпотной форме появляются более отчётливые признаки – лихорадка, потливость, тахикардия.

При туберкулёзе лёгких развивается классическая клиническая картина выпотного воспаления плевры: одышка, давящая боль в груди и боку, хрипы, лихорадка, выпуклость на больной стороне груди и т. д.

Диагностика

Чтобы поставить правильный диагноз и подобрать соответствующее лечение плеврита, важно определить причину воспаления и формирования экссудата (при выпотных формах).

Диагностика этой патологии включает следующие методы:

- Беседа с больным и внешний осмотр;

- Клиническое обследование (прослушивание шумов в груди, пальпация и перкуссия – выстукивание области плеврального выпота);

- Рентген лёгких;

- Анализ крови и плеврального экссудата (пункция);

- Микробиологическое исследование плеврального выпота.

Самый эффективный метод диагностики плевральной патологии на сегодняшний день – это рентген. Рентгенограмма позволяет выявить признаки воспаления, объём и локализацию экссудата, а также некоторые причины заболевания – туберкулёз, воспаление лёгких, опухоли и др.

Лечение

При диагностике плеврита лечение преследует две важнейшие цели – ликвидировать симптомы и устранить причину воспаления.

Как лечить плеврит, в стационаре или в домашних условиях? Сухие формы заболевания у взрослых возможно лечить амбулаторно, при экссудативных формах необходима обязательная госпитализация.

Туберкулёзный плеврит лечат в туберкулёзных диспансерах, гнойный – в хирургических отделениях.

Лечение плеврита проводят с помощью медикаментов в зависимости от разновидности:

- Антибиотики (для инфекционных форм);

- Нестероидные противовоспалительные средства и обезболивающие;

- Глюкокортикостероиды и иммуностимуляторы;

- Мочегонные и противокашлевые препараты;

- Сердечно-сосудистые средства.

Комплексное лечение плеврита включает в себя также физиотерапевтические процедуры, приём поливитаминов, щадящую диету. Хирургическое удаление экссудата из плевральной полости показано в следующих случаях: когда жидкости слишком много и выпот доходит до второго ребра или же жидкость начинает сдавливать соседние органы, а также когда существует угроза развития гнойной эмпиемы.

После успешного выздоровления пациенты, перенёсшие плевриты, находятся на диспансерном учёте ещё 2–3 года.

Профилактика

Профилактика плевритов – это предупреждение и своевременная диагностика заболеваний, которые способны спровоцировать развитие воспаления плевральных листков.

Для этого необходимо соблюдать несложные рекомендации:

- Укреплять иммунитет: регулярно заниматься физическими упражнениями, принимать поливитамины, правильно питаться;

- Тренировать дыхательную систему: простейшие дыхательные упражнения вместе с утренней зарядкой помогут избежать воспалений органов дыхания;

- Не допускать осложнений сезонных ОРВИ;

- При малейшем подозрении на воспаление лёгких нужно сделать рентген и начать полноценную комплексную терапию;

- Отказаться от курения: никотин часто служит причиной туберкулёза и туберкулёзных поражений плевры.

Укрепление иммунитета, внимание к своему здоровью и своевременное обращение к врачу помогут не только уберечься от воспаления плевры, но и предотвратить такие опасные последствия, как плевральные спайки, эмпиема, плевросклероз и зарастание плевральной полости.

Симптомы и лечение плеврита легких

Плеврит относится к наиболее распространенным патологическим состояниям дыхательной системы. Его часто называют болезнью, но это не совсем так. Плеврит легких — не самостоятельное заболевание, а, скорее, симптом.

У женщин в 70% случаев плеврит связан со злокачественными новообразованиями в молочной железе или репродуктивной системе. Очень часто процесс развивается у онкологических пациентов на фоне метастазов в легких или плевре.

Своевременные диагностика и лечение плеврита позволяют не допустить опасных осложнений. Диагностика плеврита для профессионального врача не составит труда. Задача пациента — своевременно обратиться за медицинской помощью. Рассмотрим подробнее, какие признаки указывают на развивающийся плеврит и какие существуют формы лечения этого патологического состояния.

Характеристика заболевания и виды плеврита

Плевритом называют воспаление плевры — серозной оболочки, обволакивающей легкие. Плевра имеет вид полупрозрачных листков соединительной ткани. Один из них прилегает к легким, другой выстилает грудную полость изнутри.

В пространстве между ними циркулирует жидкость, которая обеспечивает скольжение двух слоев плевры при вдохе и выдохе. Ее количество в норме не превышает 10 мл. При плеврите легких жидкость накапливается в избытке. Это явление носит название плевральный выпот.

Такую форму плеврита называют выпотной, или экссудативной. Она встречается наиболее часто. Плеврит может быть и сухим — в этом случае на поверхности плевры откладывается белок фибрин, мембрана утолщается.

Однако, как правило, сухой (фибринозный) плеврит — это только первая стадия заболевания, которая предшествует дальнейшему образованию экссудата. Кроме того, при инфицировании плевральной полости экссудат может быть и гнойным.

Как уже говорилось, медицина не относит плеврит к самостоятельным заболеваниям, называя его осложнением других патологических процессов. Плеврит может указывать на заболевания легких или иные болезни, которые не вызывают поражение легочной ткани.

По характеру развития этого патологического состояния и цитологическому анализу плевральной жидкости, на ряду с прочими исследованиями, врач способен определить наличие основного заболевания и принять адекватные меры, но и сам по себе плеврит требует лечения.

Более того, в активной фазе он способен выходить на первый план в клинической картине. Именно поэтому на практике плеврит часто называют отдельной болезнью органов дыхания.

Итак, в зависимости от состояния плевральной жидкости выделяют:

- гнойный плеврит;

- серозный плеврит;

- серозно-гнойный плеврит.

Гнойная форма является наиболее опасной, поскольку сопровождается интоксикацией всего организма и при отсутствии должного лечения угрожает жизни больного.

Плеврит также может быть:

- острым или хроническим;

- серьезным или умеренным;

- затрагивать обе части грудной клетки или проявляться только с одной стороны;

- развитие нередко провоцирует инфекция, в этом случае его называют инфекционным.

Широк список и неинфекционных причин возникновения плеврита легких:

- заболевания соединительной ткани;

- васкулиты;

- тромбоэмболия легочной артерии;

- травмы грудной клетки;

- аллергия;

- онкология.

В последнем случае речь может идти не только о непосредственно раке легкого, но и об опухолях желудка, молочной железы, яичников, поджелудочной железы, меланоме и др.

При проникновении метастазов в лимфоузлы грудной клетки отток лимфы происходит медленнее, а листки плевры становятся более проницаемыми. Жидкость просачивается в плевральную полость.

Возможно закрытие просвета крупного бронха, что понижает давление в плевральной полости, а значит — провоцирует накопление экссудата.

При немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ) плеврит диагностируют более чем в половине случаев. При аденокарциноме частота метастатических плевритов достигает 47%. При плоскоклеточном раке легкого — 10%. Бронхиоло-альвеолярный рак приводит к плевральному выпоту уже на ранней стадии, и в таком случае плеврит может стать единственным сигналом наличия злокачественной опухоли.

В зависимости от формы различаются клинические проявления плеврита. Однако, как правило, определить плеврит легких не сложно. Гораздо труднее найти истинную причину, которая вызвала воспаление плевры и появление плеврального выпота.

Симптомы плеврита

Основные симптомы плеврита легких — это боль в грудной клетке, особенно при вдохе, кашель, который не приносит облегчения, одышка, чувство сдавленности в грудной клетке.

В зависимости от характера воспаления плевры и локализации, эти признаки могут быть явными или почти отсутствовать. При сухом плеврите больной ощущает боль в боку, которая при кашле усиливается, дыхание затрудняется, не исключены слабость, потливость, озноб.

Температура остается нормальной или повышается незначительно — не более 37° C.

При экссудативном плеврите слабость и плохое самочувствие более выражены. Жидкость скапливается в плевральной полости, сдавливает легкие, мешает им расправляться. Больной не может полноценно вдохнуть.

Раздражение нервных рецепторов во внутренних слоях плевры (в самих легких их практически нет) вызывает симптоматический кашель. В дальнейшем одышка и тяжесть в груди только усиливаются. Кожа становится бледной.

Большое скопление жидкости препятствует оттоку крови из шейных вен, они начинают выпирать, что в конце концов становится заметно. Пораженная плевритом часть грудной клетки ограничена в движении.

При гнойном плеврите ко всем вышеизложенным признакам добавляются заметные колебания температуры: до 39–40° вечером и 36,6–37° с утра. Это указывает на необходимость срочного обращения к врачу, поскольку гнойная форма чревата тяжелыми последствиями.

Диагностика плеврита проходит в несколько этапов:

- Осмотр и опрос больного. Врач выясняет клинические проявления, давность возникновения и уровень самочувствия пациента.

- Клиническое обследование. Применяются разные методы: аускультация (выслушивание с помощью стетоскопа), перкуссия (выстукивание специальными инструментами на предмет наличия жидкости), пальпация (ощупывание для определения болезненных участков).

- Рентгенологическое исследование и КТ. Рентген позволяет визуализировать плеврит, оценить объем жидкости, а в ряде случаев — выявить метастазы в плевре и лимфатических узлах. Компьютерная томография помогает установить степень распространенности более точно.

- Анализ крови. При воспалительном процессе в организме увеличивается СОЭ, количество лейкоцитов или лимфоцитов. Это исследование необходимо для диагностики инфекционного плеврита.

- Плевральная пункция. Это забор жидкости из плевральной полости для лабораторного исследования. Процедуру проводят в случае, когда нет угрозы для жизни пациента. Если жидкости скопилось чересчур много, незамедлительно проводят плевроцентез (торакоцентез) — удаление экссудата через прокол с помощью длинной иглы и электрического отсоса, либо устанавливают порт-систему, что является преимущественным решением. Состояние больного улучшается, а часть жидкости отправляют на анализ.

Лечение состояния

Лечение плеврита легких должно быть комплексным, направленным на ликвидацию болезни, которая стала его причиной.

Терапия самого плеврита, как правило, симптоматическая, призванная ускорить рассасывание фибрина, предупредить образование спаек в плевральной полости и жидкостных «сумок», облегчить состояние больного. Первым делом необходимо снять плевральный отек.

При высокой температуре больному назначают жаропонижающие, при болях — анальгезирующие НПВС. Все эти действия позволяют стабилизировать состояние больного, нормализовать дыхательную функцию и эффективно провести терапию основного заболевания.

Лечение плеврита в легкой форме возможно в домашних условиях, в сложной — исключительно в стационаре. Оно может включать в себя разные методы и приемы.

- Торакоцентез. Это процедура, в ходе которой из плевральной полости удаляют скопившуюся жидкость. Назначают при всех случаях выпотного плеврита при отсутствии противопоказаний. Торакоцентез проводят с осторожностью при наличии патологии свертывающей системы крови, повышенном давлении в легочной артерии, обструктивной болезни легких в тяжелой стадии или наличии только одного функционального легкого. Для процедуры применяют местную анестезию. В плевральную полость сбоку от лопатки под контролем УЗИ вводят иглу и производят забор экссудата. Сдавление легочной ткани уменьшается, пациенту становится легче дышать.

- Зачастую процедуру требуется выполнять повторно, для этого разработаны современные и полностью безопасные интраплевральные порт-системы, обеспечивающие постоянный доступ к плевральной полости как для эвакуации экссудата, так и для ввода лекарственных препаратов, в том числе в рамках химиотерапии. Речь идет о системе, состоящей из катетера, который вводят в плевральную полость, и титановой камеры с силиконовой мембраной. Для установки требуется всего два небольших разреза, которые позже зашивают. Порт устанавливают в мягкие ткани грудной стенки, под кожу. В дальнейшем он не причиняет пациенту никаких неудобств. Манипуляция занимает не более часа. Уже на следующий день после установки порта пациент может уйти домой. Когда потребуется вновь эвакуировать экссудат, достаточно проколоть кожу и силиконовую мембрану под ней. Это быстро, безопасно и безболезненно. При внезапно возникшей необходимости и отсутствии доступа к медицинской помощи, при определенном навыке и знании правил проведения процедуры даже родственники в состоянии самостоятельно освободить плевральную полость больного от жидкости посредством порта.

- Другой вид вмешательства — плевродез. Это операция по искусственному созданию спаек между листками плевры и уничтожению плевральной полости для того, чтобы жидкости негде было скапливаться. Процедуру назначают, как правило, онкологическим больным при неэффективности химиотерапии. Плевральную полость заполняют специальным веществом, которое препятствует вырабатыванию экссудата и обладает противоопухолевым действием — в случае онкологии. Это могут быть иммуномодуляторы (например, интерлейкины), глюкокортикостероиды, противомикробные средства, радиоизотопы и алкилирующие цитостатики (производные оксазафосфорина и бис-?-хлорэтиламина, нитрозомочевины или этилендиамина, препараты платины, алкилсульфонаты, триазины или тетразины), что зависит исключительно от конкретного клинического случая.

- Если перечисленные выше методы не дали результата, показано удаление плевры и установка шунта. После шунтирования жидкость из плевральной полости переходит в брюшную. Однако эти методы относят к радикальным, способным вызвать серьезные осложнения, поэтому прибегают к ним в последнюю очередь.

Медикаментозное лечение. В случае, когда плеврит имеет инфекционную природу или осложнен инфекцией, применяют антибактериальные препараты, выбор которых полностью зависит от вида возбудителя и его чувствительности к конкретному антибиотику. Лекарственными средствами, в зависимости от характера патогенной флоры, могут выступать:

- естественные, синтетические, полусинтетические и комбинированные пенициллины (бензилпенициллин, феноксиметилпенициллин, метициллин, оксациллин, нафциллин, тикарциллин, карбпенициллин, «Сультасин», «Оксамп», «Амоксиклав», мезлоциллин, азлоциллин, мециллам);

- цефалоспорины («Мефоксин», «Цефтриаксон», «Кейтен», «Латамокцеф», «Цефпиром», «Цефепим», «Зефтера», «Цефтолозан»);

- фторхинолоны («Микрофлокс», ломефлоксацин, норфлоксацин, левофлоксацин, спарфлоксацин, моксифлоксацин, гемифлоксацин, гатифлоксацин, ситафлоксацин, тровафлоксацин);

- карбапенемы («Тиенам», дорипенем, меропенем);

- гликопептиды («Ванкомицин», «Веро-Блеомицин», «Таргоцид», «Вибатив», рамопланин, декапланин);

- макролиды («Сумамед», «Ютацид», «Ровамицин», «Рулид»);

- ансамицины («Рифампицин»);

- аминогликозиды (амикацин, нетилмицин, сизомицин, изепамицин), но они несовместимы с пенициллинами и цефалоспоринами при одновременной терапии;

- линкозамиды (линкомицин, клиндамицин);

- тетрациклины (доксициклин, «Минолексин»);

- амфениколы («Левомицетин»);

- другие синтетические антибактериальные средства (гидроксиметилхиноксалиндиоксид, фосфомицин, диоксидин).

Для лечения воспаления плевры также назначают противовоспалительные и десенсибилизирующие лекарственные средства (электрофорез 5% раствора новокаина, анальгин, димедрол, 10-процентный раствор хлорида кальция, 0,2-процентный раствор платифиллина гидротартрата, индометацин и др.), регуляторы водно-электролитного баланса (физраствор и раствор глюкозы), диуретики («Фуросемид»), электрофорез лидазы (64 ЕД каждые 3 дня, 10–15 процедур на курс лечения). Могут назначить средства для расширения бронхов и сердечные гликозиды, усиливающие сокращение миокарда («Эуфиллин», «Коргликон»). Плеврит легких при онкологии хорошо поддается химиотерапии — после ее проведения отек и симптомы обычно уходят. Медикаментозные средства вводят системно — посредством инъекций либо внутриплеврально через мембранный клапан порт-системы.

По статистике курсы химиотерапии в сочетании с другими методами лечения помогают устранить плеврит примерно у 60% пациентов, чувствительных к химиопрепаратам.

Во время курса лечения пациент должен постоянно находится под наблюдением врача и получать поддерживающую терапию. После окончания курса необходимо провести обследование, а через несколько недель назначить его повторно.

Прогноз заболевания

Запущенные формы плеврита легких могут иметь тяжелые осложнения: возникновение спаек плевры, бронхоплевральных свищей, нарушение кровообращения из-за сдавливания сосудов.

В процессе развития плеврита под давлением жидкости артерии, вены и даже сердце способны сместиться в противоположную сторону, что приводит к росту внутригрудного давления и нарушению притока крови к сердцу. В связи с этим недопущение легочно-сердечной недостаточности — центральная задача всех терапевтических мероприятий при плеврите. При обнаружении смещения больному показан экстренный плевроцентез.

Опасным осложнением является эмпиема — формирование «кармана» с гноем, что в конечном итоге может привести к рубцеванию полости и окончательному замуровыванию легкого. Прорыв гнойного экссудата в легочные ткани грозит летальным исходом. Наконец, плеврит способен вызвать амилоидоз паренхиматозных органов или поражение почек.

Отдельное внимание плевриту уделяют при диагностике его у онкологических больных. Выпот в плевральной полости усугубляет течение рака легкого, увеличивает слабость, дает дополнительную одышку, провоцирует боль. При сдавливании сосудов нарушается вентиляция ткани. С учетом иммунных нарушений это создает благоприятную среду для распространения бактерий и вирусов.

Последствия заболевания и шансы на выздоровления зависят от основного диагноза. У онкологических больных жидкость в плевральной полости обычно скапливается на поздних стадиях рака. Это затрудняет лечение, а прогноз зачастую неблагоприятный.

В остальных случаях, если жидкость из плевральной полости вовремя удалили и назначили адекватное лечение, угроза для жизни больного отсутствует.

Однако пациенты нуждаются в регулярном наблюдении, чтобы вовремя диагностировать рецидив при его появлении.

Симптомы и лечение плеврита лёгких

Под плевритом понимается воспалительное поражение серозной оболочки, которая окружает лёгкое и называется плеврой. Как правило, он возникает вследствие осложнения существующей болезни, возникшей в организме.

Заболевание сопровождается болями в грудной клетке, кашлем, головной болью, общей слабостью и повышенной температурой. Плеврит является наиболее распространённой патологией лёгких.

Рассмотрим более подробно особенности плеврита лёгких, симптомы и лечение заболевания.

Виды плеврита

На сегодняшний день существует несколько видов заболевания. В российской медицине придерживаются классификации, разработанной профессором Н. В. Путовым .

| Характеристика | Вид заболевания |

| Этиологические признаки | Инфекционный; Неинфекционный; Неясный |

| Выпот и его характеристика | Экссудативный; Сухой; Гнойный |

| Воспалительное течение | Острый; Подострый; Хронический |

| Степень поражения плевры | Диффузный; Отграниченный |

| Масштаб распространения заболевания | Односторонний; Двусторонний |

Особенности плеврита

Отвечая на вопросы «Что такое плеврит?» и «Что такое плевра?» можно сказать, что под плеврой понимают специальную оболочку, которая покрывает все лёгкие и стенки грудной полости. Плевритом же называют воспаление плевры в лёгких, характеризующееся такими симптомами, как боли в области поражения, кашель, температура и другими особенностями.

При заболевании сухим плевритом, жидкость в плевре лёгких не образовывается. Как правило, подобное заболевание является начальной стадией экссудативной формы. Очень часто сухой плеврит развивается одновременно с различными болезнями. Если в течение 7−10 дней выздоровления не наступило, то заболевание перерастает в более опасную форму (выпотная или хроническая).

Туберкулёзный плеврит встречается в различных вариантах: фиброзном, экссудативном и гнойной. В 50 процентов случаев заболевание сухим плевритом является следствие того, что в организме присутствует туберкулёзный процесс.

При гнойной форме проявляются стандартные симптомы, присущие болезни. Кроме того, грудь становится более выпуклой, возможно, наличие кашля с мокротой. Подобное заболевание вызвано наличием в организме различных микроорганизмов (стафилококк, пневмококк и стрептококк).

Осумкованный плеврит является наиболее тяжёлой формой и выступает переходным этапом между острой и хронической болезнью. При таком воспалении сращиваются плевральные листки, что способствует образованию плевральной жидкости. Причиной выступает продолжительное воспаление в лёгких и плевре.

Экссудативный (выпотной) плеврит подразумевает образование жидкости в плевре лёгких. Это может быть следствием травмы грудной клетки.

Причины появления плеврита

Плеврит не появляется просто так, из ниоткуда, в основном он выступает, как сопровождение воспаления в организме человека. Причины его появления делятся на инфекционные и неинфекционные.

Инфекционные причины:

- вирусные заболевания (стафилококковая или пневмококковая инфекция);

- наличие грибковых микроорганизмов (кандидоз, бластомикоз);

- сифилис;

- туберкулёз;

- брюшной тиф;

- хирургическая операция;

- травмы в районе груди.

Неинфекционные причины:

- злокачественное образование листков плевры;

- метастазы в плевре (рак груди, лёгкого и пр.);

- инфаркт лёгкого;

- ТЭПА.

Кроме того, существуют факторы, способствующие возникновения заболевания. К ним относятся стрессы, переохлаждение организма, алкоголизм, несбалансированное питание, а также аллергическая реакция на лекарства.

Воспаление плевры возникает благодаря микроорганизмам, которые могут попасть в неё различными способами: через кровь, лимфу или при разных травмах, а также при хирургическом вмешательстве.

Симптомы заболевания

Симптомы плеврита отличаются между собой исходя из его разновидности, то есть от того, как происходит процесс воспаления и выделяется экссудат (жидкость).

При сухом плеврите появляются следующие симптомы:

- болит в области грудной клетки;

- появляется поверхностное дыхание;

- температура;

- человека начинает знобить;

- ломота в суставах;

- боль в мышцах;

- головная боль;

- обильное выделение пота.

Выпотная форма уже отличается другими симптомами:

- тупая боль в области воспаления;

- сухой мучительный кашель;

- тяжесть, одышка;

- общее вялое состояние;

- лихорадка;

- озноб;

- профузный пот.

Более тяжёлыми признаками характеризуется гнойный плеврит:

- высокая температура;

- сильная боль в грудной клетке;

- озноб;

- снижение веса;

- у кожи появляется землистый цвет.

При туберкулёзной форме проявляются следующие симптомы:

- одышка;

- температура;

- боль в грудной клетке;

- повышенная потливость;

- наблюдается тахикардия.

Когда заболевание приобретает хроническую форму, то в плевре лёгких начинают формироваться спаечные образования. Благодаря им лёгкое не может при дыхании в полной мере расправиться. Вследствие этого возникает дыхательная недостаточность.

Диагностика заболевания

Для постановки правильного диагноза заболевания необходимо определить причину воспаления и образования экссудата в плевре.

Врач проводит внешний осмотр пациента, справляется о его самочувствии, назначает клиническое обследование, рентген, анализ крови и плеврального экссудата.

Кроме того, может быть проведено микробиологическое обследование плеврального выпота. После подтверждения диагноза начинается комплексное лечение заболевания.

На сегодня наиболее эффективным способом диагностики данного заболевания является рентген. С его помощью выясняются симптомы воспаления плевры, объём и расположение экссудата. При этом одновременно можно обнаружить и другие заболевания, которые стали причиной плеврита (туберкулёз, опухоль и др.).

Лечение и профилактика плеврита

Диагноз заболевания ставится врачом в соответствии с жалобами пациента, его внешнем осмотре, признаками плеврита, рентгене и ультразвуковом исследовании лёгких. Кроме того, специалист может отправить больного на анализ характера выпота. Для этого делается обследование плевры, а именно плевральная пункция.

Когда диагноз подтверждается, то его лечением занимаются такие специалисты, как пульмонолог, онколог и торакальный хирург. В терапии болезни важным является устранение симптомов и причин воспаления.

При сухой форме лечение заболевания возможно в домашних условиях. Обязательная госпитализация требуется в случае экссудативного плеврита.

В туберкулёзных учреждениях лечат туберкулёзную форму, а гнойную — в хирургическом диспансере.

Для лечения любой формы заболевания врачи назначают приём лекарственных средств. В первую очередь, это антибактериальные (Сумамед, Бигафлон, Цефепим и др.), а также различные противовоспалительные лекарства (Нурофен, Индометацин и др.). При грибковой форме используют противогрибковые препараты.

Кроме того, в общее лечение заболевания дополнительно применяют согревающие препараты (горчичники, банки), грудную клетку туго обматывают бинтом, а также назначаются лекарственные средства, способствующие подавлению кашля (Кодеин, Дионин).

Удаление экссудата из плевры хирургическим путём необходимо в случаях большого объёма жидкости, когда уровень выпота доходит до второго ребра либо из-за наличия жидкости происходит сдавливание соседних органов.

После выздоровления пациента, его в обязательном порядке ставят на диспансерный учёт на 2−3 года.

Профилактика плеврита подразумевает собой предупреждающие и своевременные меры по лечению болезни. К профилактическим рекомендациям по заболеванию относят следующие:

- укреплять свой иммунитет;

- не переохлаждаться;

- при подозрении на воспаление лёгких обязательно пройти рентген;

- полностью отказаться от курения;

- работая на вредных предприятиях, обязательно пользоваться индивидуальной защитой;

- своевременное лечение пневмонии, хронических болезней сердечно-сосудистой системы, почек и лёгких;

- систематическое посещение врача.

Регулярное внимание к своему здоровью поможет избежать заболевания, а также возникновения различных последствий.

Осложнения плеврита

Как и любое заболевание, плеврит может вызвать некоторые опасные осложнения:

- образование спаечного процесса в плевре;

- за счёт экссудата в плевре сдавливается сердце и аорта, как следствие возникает сердечно-сосудистая недостаточность;

- утолщаются листки плевры;

- лёгкие сдавливаются, за счёт чего возникает дыхательная недостаточность.

Плеврит является жизнеугрожающим состоянием. Поэтому сразу после того, как обнаружено плевральное воспаление необходимо провести комплексное обследование и начать эффективное лечение по устранению заболевания.